[4] 서울에 대한 풍수 전설

[도성의 축성]

도성은 이 태조가 이곳으로 천도를 한 다음에, 공사를 시작하였다. 20만 명의 인부를 투입하여 길이가 9975보이고, 높이는 28척이며, 8개의 대문을 가진 웅장한 규모이다. 궁궐보다 먼저 성을 쌓았는데, 어느 날 큰 눈이 내렸다. 그런데 아침이 되니 눈이 하나의 선을 그렸다. 선 밖에는 눈이 쌓여있고, 그 안쪽에는 눈이 없었다. 이 태조는 이것이 필히 하늘의 계시라 믿고서 눈이 쌓인 선을 따라 성을 쌓았다.

궁궐보다 도성을 먼저 쌓은 이유에 대해 다음과 같은 전설이 전해진다. 무학이 궁궐을 짓기 위해 기둥을 세우는데, 곧 넘어져버렸다. 무학은 기둥 하나를 세우는데도 힘이 무척 들어 난감해하였다. 때마침 멀지않은 곳에서 늙은 농부가 밭을 갈고 있었는데, 소가 말을 듣지 않았다. 그러자 "이 종잡을 수 없는 놈아! 너의 심술굿기는 무학과 같다."라고 농부는 말했다. 무학은 농부에게 기둥세우는 것에 대해 가르침을 구했다.

그러자 농부는 "한양의 산천지세는 학이 날개를 편 형상이고, 이곳은 학의 등에 해당된다. 따라서 여기에 건물을 세우려면 학의 날개를 누린 다음에 세워야 한다. 학의 날개를 그대로 둔 채 등에 기둥을 세우려하니 그것이 넘어지는 것이다."라고 말했다. 그러자 무학은 우선 궁성을 쌓고서 궁궐을 세웠더니 공사가 잘 진행되었다. 이것은 남산에서 본 궁궐의 뒷산이 마치 학이 날개를 편 것 같은 형상에서 유래된 전설이다.

[啞陶로서 농아를 방지]

서울로 도읍을 정했을 때, 정도전과 무학이 서울의 상천지세를 살피니 농아(聾啞)가 많이 나올 땅이었다. 그래서 아도점(啞陶店)을 설치하여 아도를 각 가정에서 사용하도록 하였다. 이 아도는 입이 있고, 귀가 있으나 말을 듣지도 하지도 못하는 물건이다. 이것을 가정에 놓아두면 농아를 내는 산천의 영향을 피할 수 있다는 이유에서이다.

[동방과 남서방의 낮고 허한 기운]

서울의 도성은 산등성을 따라 구불구불하게 쌓았는데, 경복궁에서 보면 동쪽과 남서방이 낮고 허하다. 이것은 震坤低虛(震은 동방, 坤은 남서방)이라 부르고, 이런 지세적 결함 때문에 임진왜란과 병자호란을 맞았다고한다. 이것은 동쪽과 남서방이 낮아 도성을 쌓을 때부터 침략자에 의해 함락될 운명에 처했다는 설이다.

[5] 경복궁의 연혁과 특징

[경복궁의 연혁]

조선이 창국되고 3년째인 1394년 신도궁궐조성도감(新都宮闕造成都監)을 열어 궁의 창건을 시작해 이듬 해에 완성하고, 도성의 북쪽에 있다고하여 북궐(北闕)이라 불렀다. 이 때의 규모는 390여칸으로 크지 않았으며, 수조지소(受朝之所)인 근정전(動政殿)이 5칸에 상하층 월대(越臺)와 행랑·근정문·천랑(穿廊)·각루(角樓)·강벌전(康寧殿) 7칸, 연생전(延生殿) 3칸, 경성전(慶成殿) 3칸, 시사지소(視事之所)인 보평청(報平廳) 5칸 외에 상의원·풍추월·삼군부(三軍府) 등이 마련되었다.

경복궁이란 명칭은 《시경》 주아(周雅)에 나오는 “이미 술에 취하고 이미 덕에 배부르니 군자 만년 그대의 큰 복을 도우리라.”에서 따서 경북궁이라고 지었다. 정종이 즉위하면서 도읍을 다시 개성으로 옮기어 궁이 비웠으나, 제3대 태종 때에 다시 환도하여 정궁으로 삼았다. 하지만 임진왜란 때에 전소되어 오랫동안 폐허로 남아 있다가 고종 때에 중건되어 잠시 궁궐로 이용되었다.

태종 때에 경회루를 짓고, 세종은 집현전과 시각올 알리는 보루각(報漏閣), 그리고 천문관측시설인 간의대(簡儀臺)를 마련하고, 강녕전 서쪽에는 흠경각(欽敬閣)을 짓고 그 안에 시각과 사계절을 나타내는 옥루기(玉漏器)를 설치하였다.

1553년에는 궁내에 화재가 발생하였는데 강녕전에서 불이 나 근정전 북쪽의 전각 대부분이 소실되어 이듬 해에 강녕전 외에 교태전·연생전·흠경각·사정전(思政殿)을 복구했다. 그러나 1592년 임진왜란으로 궁은 전소되어 폐허로 변했고, 선조 임금은 정릉의 월산대군의 집(현재 덕수궁)에서 기거한 후 창덕궁에서 정사를 보았다. 따라서 경복궁은 조선 창국 때부터 임진왜란까지 약 200년간 조선의 정국으로 사용되었다.

선조는 1606년에 궁궐영건도감(宮闕營建都藍)을 설치해 광화문과 근정전 등 주요 건물만이라도 지을 계획을 세웠으나, 대신들이 공사가 커 1, 2년에 끝낼 수 없고, 또 단종이 쫓겨났고, 조광조가 사정전 뜰에서 왕의 친국(親鞫)을 받은 곳이라 경복궁이 길하지 못하다는 의견이 있어 결국은 왜란 후 경복궁 대신에 창덕궁이 재건되었다. 이 후 광해군도 한 때 경복궁을 수축케 하고 중건의 뜻을 보였으나 결국 실현되지 못하였다.

경복궁은 소실된 지 약 270년이 지난 1867년에 흥선대원군의 강력한 의지로 여타 궁궐의 규모나 격식을 훨씬 능가하는 대규모로 다시 세워졌다. 규모는 7225칸이며 후원에 지어진 융문당(隆文堂) 이하의 전각도 256칸이고 궁성 담장의 길이는 1,765칸이었다. 궁이 완성되고 고종 임금은 1868년에 경복궁으로 정궁을 옳졌다 그러나 이 때는 열강들의 세력다툼으로 나라가 혼란에 빠지고, 1895년에는 궁 안에서 명성황후가 시해되는 사건이 벌어졌다. 고종은 이어한 지 27년째인 1896년에 러시아 공관으로 거처를 옮기면서 경복궁은 주인을 잃은 빈 궁궐이 되었다. 그럼으로 경복궁은 조선 말기에 약 27년간 조선의 정궁으로써 역할을 담당하였다.

1910년 국권을 잃게 되자, 일본은 궁안의 전(殿)·당(堂) ·누각 등 4천여칸의 건물을 헐어서 민간에 방매했다. 또 1917년 창덕궁의 내전에 화재가 발생하자 경복궁의 교태전·강녕전·동행각·서행각·연길당(延吉堂)·경성전·연생전·인지당(麟趾堂)·흠경각·함원전(含元殿)·만경전(萬慶殿)·흥복전(興福殿) 등을 철거하여 그 재목으로 창덕궁의 대조전·희정당 등의 내전을 지었다. 궁전 안에는 겨우 근정전·사정전·수정전(修政殿)·천추전(千秋殿)·집옥재·경회루 등과 근정문·홍례문·신무문(神武門)·동십자각 등이 남게 되었으며 정문인 광화문도 건춘문 북쪽으로 이건하였다. 또한, 근정전의 정면 앞에다 총독부청사를 지어 근정전을 완전히 가려버렸다. 이밖에도 자선당 자리에 석조 건물이 들어서고 건청궁(乾淸宮) 자리에는 미술관을 지어 궁의 옛모습을 거의 잊어버렸다.

[경복궁의 배치적 특징]

경복궁은 북악산의 기슭으로 주산의 바로 아래에 위치한다. 궁의 전면으로 넓은 시가지가 전개되고 그 앞에 안산인 남산이 있으며 내수(內水)인 청계천과 외수(外水)인 한강이 흐르는 명당 터이다. 왼쪽에는 종묘가 있고 오른쭉에 사직단이 자리잡았는데, 이는 중국에서 고대부터 지켜져오던 도성의 건물 배치의 기본형식이다. 고종 때 중건된 궁의 형태는 전체적으로 장방형으로 남면(南面)을 하였으며 궁의 주요 건물들도 모두 남향이다.

건물의 배치는 앞쪽에 정전과 편전들이 놓이고 뒤쪽에 침전과 후원이 자리잡아 이른바 전조후침(前朝後寢)의 격식이다. 이것은 조선시대의 다른 궁궐들이 정전과 침전들이 좌우에 놓이거나 앞뒤의 관계가 불분명한 것과 대조를 이루는데, 이 궁이 조선조의 정궁이므로 특히 엄격한 규범을 나타낸다.

주요건물의 위치를 보면 궁 앞면에 광화문이 있고 동·서쪽에 건춘(建春)·영추(迎秋)의 두 문이 있으며 북쪽에 신무문이 있다. 궁성 네 귀퉁이에는 각루가 있다. 광화문 안에는 흥례문이 있고 그 안에 개천(開川) 어구(御溝)가 있어 서쪽에서 동쪽으로 흘러나간다. 어구에 돌다리인 금천교(錦川橋)가 놓여 있고 다리를 건너면 근정문이 있고 문을 들어서면 정전인 근정전이 이중으로 높이 쌓은 월대 위에 우뚝 솟아 있다. 근정전 뒤의 사정문을 들어서면 왕이 정사를 보는 곳인 사정전이 있고 그 동·서쪽에 만춘전(萬春殿)·천추전이 모두 남향으로 놓여 있다. 사정전 뒤 향오문(嚮五門)을 들어서면 정면에 연침(燕寢)인 강녕전이 있고 그 앞 동서 양쪽에 연생전·경성전이 있다.

강녕전 뒤에는 양의문(兩儀門)이 있고 문 안에 왕비가 거처하는 교태전이 있으며 잇대어서 동쪽에 원길헌(元吉軒), 서쪽에 합광각(含光閣), 동북쪽에 건순각(健順閣)이 있다. 그뒤로는 후원이 전개되어 소나무가 우거지고 연못·정자 등이 여기저기 자리잡고 있다. 흥례문으로 부터 이곳까지에는 동서로 낭무(廊 )가 각 건물을 둘러싸고 있다. 이밖에 궁 서쪽에 수정전이 있고 그 위에 경회루가 있는데 수정전은 의정부 청사로 쓰였던 곳이며, 경회루는 양금과 신하들이 모여 잔치를 베풀던 곳이다. 또한, 건춘문과 영추문 안에도 수많은 건물들이 들어차 있었다.

[6] 경복궁의 주요 건물

[근정전(動政殿)]

조선 시대의 2층 건물로 국보 제223호이다. 규모는 정면 5칸, 측면 5칸으로 총 25칸이며 중층건물(重層建物)로 신하들의 조하(朝賀)를 받거나 정형(政令)을 반포하는 정전이며, 때로는 사신을 맞아들이기도 하고 양로연(養老宴)이나 위로연을 베풀기도 하던 곳이다. 현재의 건물은 1867년 중건된 것으로, 경복궁 창건 당시인1395년(태조 4)에 지은 건물이 임진왜란 때 불타버린 뒤 270여년 만에 다시 지은 건물이다. 그러나 태조 때의 건물을 원래대로 복구한 것이 아니라 회랑(廻廊)을 단랑(單廊)에서 복랑(複願)으로 바꾸고 월대(月臺)까지도 새로 만드는 등 변화가 있었다.

건물의 외부 정면 좌우에는 청동제 향로를 놓았으며 정면 서쭉계단 옆에는 무쇠로 만든 드무를 두었다. 드무에 물을 담아두어 이 물에 화기(火氣)의 얼굴이 비치면 놀라 숨거나 움츠리어 화기가 진압된다고 생각하였던 것이다.

[강녕전(康寧殿)]

왕의 침전(寢殿)으로 사용되던 건물이다. 1920년까지 제 자리에 있었으나 1917년에 일어난 화재로 인하여 불타버린 창덕궁 내전(內殿)을 재건한다는 구실로 일본인들이 헐어 그 부재로 사용하였다. 본래 자리에는 민족항일기에 전국 각지에서 강제로 옳겨놓은 석탑이 배열되어 있을 뿐 주춧돌마저도 남아있지 않다. 규모는 앞면 11칸, 옆면 5칸으로서 왕의 침전임을 상징할 만큼 장대한 크기의 건물이었다.

경복궁 창건 당시인 1395년(태조 4)에 처음 지었다. 이때 건물 이름은 정도전(鄭道傳)이 지었는데,《서경》 홍범편(洪範篇)에서 말한 오복(五福)의 하나로서 강녕을 택한 것이다. 그 내용은 임금으로서 해야 할 이상적인 정치를 논한 것으로 궁궐건축에 반영된 유가(儒家)의 정치이념을 잘 보여준다. 1433년(세종 15)에 고쳐 지었고, 1553년(명종 8)에 불탄 것을 이듬해에 중건하였다. 1592년 임진왜란 때 전화로 다시 불타 없어진 것을 1865년 경복궁 중건 때 다시 지었다.

[교태전]

1917년에 불타 없어진 창덕궁 대조전을 짓는다는 구실 아래, 1920년 일본인들에 의해 헐려 대조전의 부재로 사용되었다. 원래 교태전이 있었던 자리에는 석탑·부도(浮圖) 등 민족항일기에 전국에서 강제로 옮겨다놓은 석물들이 배열되어 있다. 경복궁 창건 당시인 1395년(태조 4)에는 없었는데, 1443년(세종 25)에 증축되었다는 기록이 있다. 1553년(명종 8)에 불탄 것을 이듬해에 중건하였으나 1592년 임진왜란으로 다시 불타버렸다.

이로부터 270여년이 지난 1865년(고종 2)에 중건되었으며, 1876년에 다시 불탄 것을 1888년에 재건하였고, 1920년에 창덕굴으로 옮겨질 때까지 건재하였다. 왕의 침전(寢殿)인 강녕전(康寧殿)에 대해 왕비의 침전으로 지었으므로, 궁궐 안에 있었던 150여채의 건물 가운데 가장 화려하게 치장되었던 것으로 짐작된다.

뒤뜰에 있는 아미산(峨嵋山) 위에 아름다운 꽃무늬를 새긴 굴뚝이 남아있어, 왕비의 주택이 지냈던 높은 품격의 일면을 아낌없이 보여주고 있다. 1890년대에 그려진 〈북궐도형 北闕圖型〉과 같은 때 편찬된 《궁궐지》 등을 토대로 중건된 교태전의 규모 및 배치형식을 알 수 있다.

[경회루]

조선 시대의 누각으로 국보 제224이다. 근정전 서북쪽에 있는 방형 연못 안의 건물로 나라의 경사가 있을 때 연회를 베풀기 위한 곳이었다. 본래 규모가 작은 누각이었으나 1412년(태종 12)에 연못을 확장하고 큰 규모로 중건하였고 1473년(성종4), 1474∼1475년, 1506년(연산군 12)에 수리공사가 있었으나 임진왜란으로 소실되어 1867년에 재건하였다. 규모는 정면 7칸, 측면 5칸의 중층(重層)건물로 익공계양식 (翼工系樣式)이며 전후 툇간11량구조에 팔작지붕으로 되었다.

방형의 연못 안에 동쪽으로 치우쳐 장대석으로 축대를 쌓아 기단을 삼았으며, 둘레에는 하엽동자(荷葉童子)와 팔각의 돌란대를 두어 돌난간을 만들었고, 난간의 엄지기둥에는 12지상(十二支像)을 조각하였다. 또한, 건물과 육지를 연결하기 위해 세개의 돌다리를 설치하였는데, 그 중 남쪽에 있는 것은 다른 두개의 돌다리보다 폭을 넓게 하고 어도(御道)를 두어 왕이 출입할 수 있도록 하였으며, 기단의 서쪽으로는 계단을 두어 연못의 배를 탈 수 있도록 하였다. 건물의 외부 바닥은 잔디로 처리하였고, 건물 하층의 바닥은 방전(方塼)을, 상층 바닥은 장마루를 깔았다.

방형의 넓은 연못은 장대석으로 호안을 쌓고 서쪽으로 치우쳐 두개의 섬인 당주(當洲)를 두어 산올 만들고 나무를 심었으며, 누각 동북쪽 호안에는 석루조(石漏槽)롤 두어 연못으로 물이 들어오게 하였는데, 이것 역시 고종 때 만든 것으로 보인다.

[광화문]

경복궁의 정문으로 1395년 경복궁을 창건할 때 근정전과 편전(便殿)인 사정전, 침전인 경성전(慶成殿)·연생전(延生殿)·강녕전(康寧殿) 등을 지어 궁궐의 기본구조를 갖춘 다음, 1399년에 그 둘레에 궁성을 쌓은 뒤 동·서·남쪽에 성문을 세우고, 동문을 건춘문(建春門), 서문을 영추문(迎秋門), 남문을 광화문이라 이름지었다. 임진왜란 때 불에 탄 것을 흥선대원군에 의한 경복궁 중건 당시인 1865년에 다시 지었다.

왕실과 국가의 권위를 상징하던 이 문은 민족항일기인 1927년 문화말살정책의 하나로 경복궁의 여러 곳이 헐리고 총독부청사가 들어설 때 건춘문 북쪽으로 옳겨졌으나, 6·25사변 때 폭격을 맞아 편전인 만춘전(萬春殿)과 함께 불타버렸다. 현재의 광화문은 l968년에 석축 일부를 수리하고 문루를 철근콘크리트구조로 중건한 것이다.

이 문의 현재 위치는 원래 위치보다 북쪽으로 약간 물러나 놓여 있고,좌향도 원래의 축선과 일치하지 않게 잘못 놓여 있다. 원형대로 보존되었더라면 조선 말기의 궁궐건축을 대표하는 뛰어난 건물이었을 것이다.

[사정전]

왕이 평상시에 거처하면서 정사를 보살피던 전당이다. 창건연대는 확실하지 않으나 세종 때에는 이미 편전으로 이용되었다. 조선 초기의 건물은 임진왜란 때 소실되고 현재의 건물은 1867년(고종 4)에 중건된 것이다. 천하의 이치는 생각하면 이를 얻을 수 있고 생각하지 않으면 이를 잃게 되는 것이므로 왕으로 하여금 깊이 생각할 것을 촉구한다는 뜻으로 사정전이라 하였다고 한다.

양식상으론 별다른 특징이 없으나, 창덕궁이나 창경궁의 편전이 모두 정전의 측면에 있는 것과 달리 이 건물은 정전의 정북방에 위치하고 있어, 경복궁이 조선조의 정궁(正宮)으로서 질서정연한 배치원칙을 따르고 있음을 이 건물의 위치에서 살펴볼 수 있다.

[아미산]

교태전 일곽의 구들에서 연결되었던 굴뚝. 보물 제811호이다. 교태전 일곽의 뒤에는 경회루의 연못을 판 흙을 쌓아 작은 산을 만들고 아미산이라 하였다. 아미산은 원래 중국 산동성 박산현에 있는 유명한 산인데 이를 상징적으로 붙인 것으며, 아미산은 교태전의 후원(後苑)이 된다.

2단씩의 장대석 석축을 네 층으로 쌓고 그 위에 괴석의 석분(石盆)과 석지(石池) 등 석조물을 배치하였으며 주위에 화초들을 심었는데 이 남쪽에 6각형의 굴뚝 4기가 남아 있다. 이 굴뚝은 화강석 지대석 위에 벽돌을 30단 또는 31단으로 쌓고 6각의 각 면에는 네 가지 종류씩의 무늬를 구성하였다.

[자경전]

보물 제809호로 대왕대비인 조대비(趙大妃)를 위하여 옛 자미당(紫薇堂) 터에 지은 연침으로, 현재 경복궁 안에 남아 있는 유일한 연침 건물이다. 동행각(東行閣)·남행각(南行閣)·북행각(北行閣) 등의 부속건물과 일곽을 이루고 건립되었으나, 두번에 걸친 화재로 소실된 것을 1888년에 중건하여 오늘에 이른다.

경복궁 자경전 일곽의 구들에서 연결되었던 굴뚝으로 보물 제810호이다. 자경전의 뒤뜰 샛담의 일부분을 굴뚝으로 만들고 뒷마당을 향하는 외벽 중앙부를 장방형으로 구획하여, 여러 개의 벽돌로 십장생 무늬를 짜 맞춘 뒤 회를 발라 화면을 구성하였다. 이 굴뚝은 담장보다 한 단 앞으로 돌출시켜 장대석 기단 위에 벽돌로 쌓았는데, 벽면의 크기는 너비 381cm, 높이236cm, 두께 65cm이다.

제일 아랫부분에는 좌우에 각각 벽사상을 전(塼)으로 만들어 배치하였고, 그 위로(중앙부) 가로 303cm, 세로 88cm의 장방형 공간을 구획하였다. 불로장생을 상징하는 해·산·구름·바위·소나무·대나무·거북·사슴·학·연꽃·불로초 등을 제각기 다른 조형전(造形塼)으로 만들어 회벽에 화면을 구성하였으며, 그 위로는 중앙에 용문전(龍文殿)을, 좌우에는 학문전(鶴文塼)을 끼웠는데 이 학들은 영지(靈芝)를 입에 물고 있다.

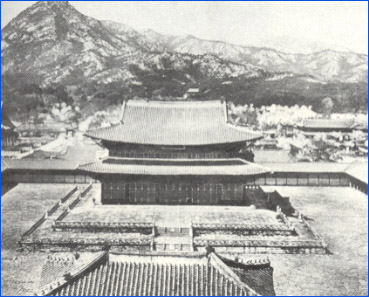

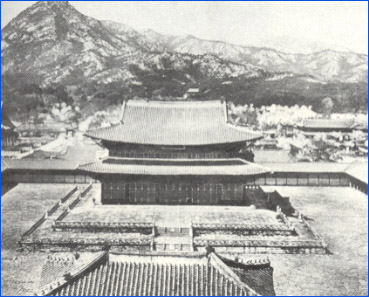

[사진 - 1920년대의 경복궁 근정전 (한국민족문화대백과 사전에서)]

|